成都 スナップ (2007年夏)

四川省の伝統的な古い建物を使った成都(Chengdu)のゲストハウス「観華青年旅舎 (Sim’s Cozy Guesthouse)」は、この後に続く旅の仲間と出会った宿。ちょうど夏のホリデーシーズンだったので、長期休暇の取れる欧米からの利用者が多く、個室はほぼ満室の状態だった。中国を旅する外国人はいい意味でインテリっぽい人が多い印象で、東南アジアで出会うバックパッカーとは雰囲気が違うなと感じた。ドミトリーの二段ベッドで南京虫に身体中を刺された宿なので印象に残っている宿の一つ。

隋の時代(605年~617年)に建てられた成都を代表する仏教寺院「文殊院 (Wenshu Yuan)」。成都の仏教寺院は、毛沢東の文化大革命で徹底的に破壊されたが、文殊院だけは難を逃れたそう。境内に入るとお年寄りから若者まで仏に手を合わせていた。

康師傅(カンシーフー)という大手食品メーカーのカップラーメンを運ぶ電動バイク。カップラーメンは長距離列車の中でも売られていて、中国を旅している間に何度か食べた。外を歩けば麺料理の店がそこら中にある麺大国でもカップ麺は受け入れられていた。

宿の近くの小吃店。中国では食事中のゴミを床に捨てる。汚せば汚すほど楽しい食事だったとされるので、ゴミを落としても拾う日本とは全然違う。来年(2008年)に北京オリンピックを控える中国政府は、こういった中国式のモラルを欧米や日本の様に改善しようと模索していてるらしいが、個人的にはこのまま変わらないでほしい。ただ、トイレは酷いので変えてほしい。

2007年時点で成都の中心部にはガソリンバイクが乗り入れ禁止になっていて、走っているのは全て電動バイクだった。電動バイクは免許がいらないことや、中国ではガソリンよりも電気が安いので石油で走るバイクより普及しやすいらしい。日本はそもそも生活の足としてバイクを使う人が減っているし、電動バイクはほとんど見ない。中国は地方都市の桂林でも電動バイクばかりだったので、国の政策の違いでこんなに差が出るのだと感じた。

DIY感漂う電動バイクにもしっかりナンバーが付いている。

移動の主役の座を電動バイクに奪われつつある自転車。年季の入った自転車の姿はまさに道具。

大都市成都の中心部。道路が広くて作りがでかい。コンクリ剥き出しの空きビルが佇むのが共産国っぽい雰囲気。

成都には、秦、漢、三国時代から続く「錦里」という古い街があり、観光地化されたエリアに土産屋や出店が軒を連ねる。

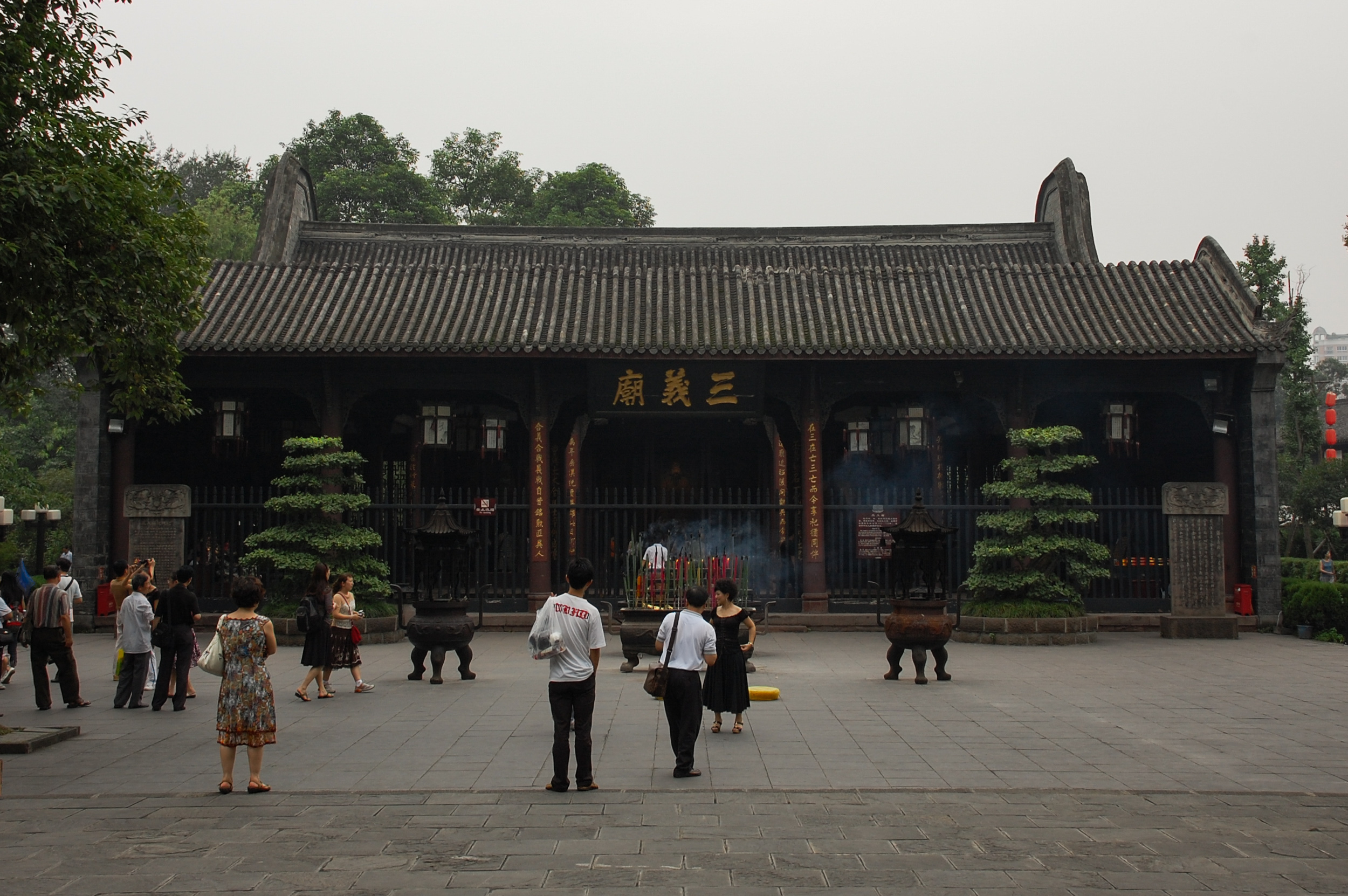

成都は、劉備玄徳が蜀の都を置き、諸葛孔明と共に活躍した地だ。小学生の頃に初代ファミコンの『天地を喰らう』というRPGで三国時代に触れて以来、横山光輝の漫画『三国志』や吉川英治の小説『三国志』が好きで読んでいたので、劉備と孔明を祀った「武候祀」には訪れてみたかった。

「無欲でなければ志は立たず、穏やかでなければ道は遠い。」「学ぶことで才能は開花する。志がなければ学問の完成はない。」「優れた人は静かに身を修め、徳を養なう。」「内部を固めず外部を攻めるのは愚策」「人の心をつかめれば敵を消滅できる。古来、兵は戦を好まない。」「自分の心は秤のようなものである。人の都合で上下したりはしない。」

1,800年前に生きた軍師、諸葛孔明は、学びや仕事、人生に関する名言をたくさん残している。

成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地は、中国語で「大熊猫(ダァシォンマォ)」と書く国宝のジャイアントパンダ(Panda)を研究、保護する世界的な施設。四川省の山の中で竹や笹を主食に生息するパンダは、高いところでは標高4,000m以上にも生息し、冬季は雪のない場所まで降りて単独で越冬する冬眠しない熊。ここを訪れた2007年時点で、飼育下のパンダが217頭、野生種が1,590頭が生育する絶滅危惧種だった。2021年、飼育下のパンダは633頭、野生のパンダは1,800頭以上に増えている。

成都を訪れた2007年に1,100万人だった人口は、2021年には2,000万人を超えて中国で第4の都市になっている。人口増加率は中国トップだ。都市としての機能は充実しているし、生活水準も高く、気候も過ごしやすい。周辺に足伸ばせば、日本とは比較にならない規模の大陸の圧倒的な自然がある。

海の香港からチベットのヒマラヤを超えてネパールまで旅した中国は、広大な国土をバスと列車だけで移動していたので、内陸部の成都も遠い都市のように感じていたが、東京から直行便で4時間半で行けてしまうと考えると、ふらっと訪れる観光地として結構な魅力のある都市だと思う。四川料理食べて少し観光して帰ってくるだけでも楽しいと思う。